当地时间2月27日,美国科技巨头股价集体下跌,其中AI芯片龙头企业英伟达股价遭遇重挫,跌幅达8.48%,创下一个月来最大单日跌幅。其市值蒸发约2716亿美元(约合1.98万亿元人民币),最新市值约为2.93万亿美元。

令人费解的是,英伟达刚刚公布的2025财年第四财季财报表现超预期。财报显示,其营收达393.31亿美元,同比增长78%,净利润为220.66亿美元,同比增长72%。即便有如此亮眼的财报数据,市场对其未来增长前景还是心存疑虑。

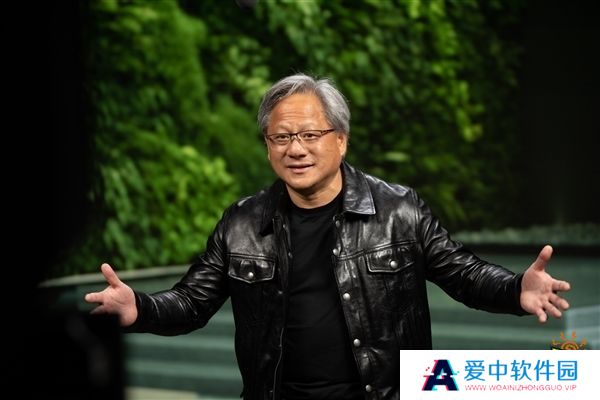

英伟达CEO黄仁勋在财报中提到,市场对Blackwell芯片的需求;令人惊叹”,还强调推理AI的快速发展为行业带来了新的增长动力。他指出,增加训练计算能力能让AI模型更智能,长时间思考所需的额外算力会使AI的答案更加精准。他的这番话无疑是在给市场注入信心。

但分析人士却有着不同看法。他们指出,英伟达的季度毛利润率指引未达市场预期,再加上DeepSeek等新兴AI技术的崛起,市场开始担忧AI行业可能出现投入过剩的情况。这种担忧并非空穴来风,毕竟科技行业的发展变化太快,新兴技术的冲击不可小觑。

颇具讽刺意味的是,黄仁勋本人在接受CNBC专访时,曾试图将DeepSeek-R1的突破性进展包装成行业利好消息。"这说明整个生态系统还在持续进化",这位硅谷传奇人物显然希望市场将注意力集中在技术创新本身。但二级市场的反应揭示出一个残酷现实:在估值已经透支未来三年增长的当下,任何可能动摇英伟达"唯一卖铲人"地位的技术变量,都会触发程序化交易的连锁抛售。

这场由业绩兑现与预期透支交织的拉锯战,或许正是AI产业走向成熟必经的阵痛期。当华尔街开始用显微镜检视每个百分点的毛利率波动,当"算力军备竞赛"遭遇商业回报周期的灵魂拷问,这个曾经单靠想象力就能扶摇直上的行业,终究要面对价值重估的成人礼。